中医学に基づく春から夏の養生

◇◆中医学では季節ごとに養生の仕方が違う◆◇

さぁ~て、ゴールデンウィークだ~♪ どこも混んでいるから、とりあえず美味しい物を食べまくるぞ~(-^O^-) と、食いしん坊の星蘭ですが、ちょっと待った!! グルメを適度に楽しむのは良いですが、養生のために暴飲暴食は辞めた方が良い時季です。どんなに暴飲暴食しても大丈夫……なんて季節はありませんけどね(笑) しかし、今は胃や膵臓に特に負担がかかりやすい土用の期間なんですよね。

土用って夏バテ防止にウナギを食べる日じゃなかったっけ? いや、それも合っていますよ。現代ではあまり意識しませんが、土用は旧暦の季節の変わり目のイメージで4回あるんです。具体的には、立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を指します。この時期は旧暦の春の後に来る春土用で、今年は4月17日(月)~5月5日(金)となっています。因みにウナギを食べると良いとされる夏土用は、今年は7月20日(木)~8月7日(月)です。

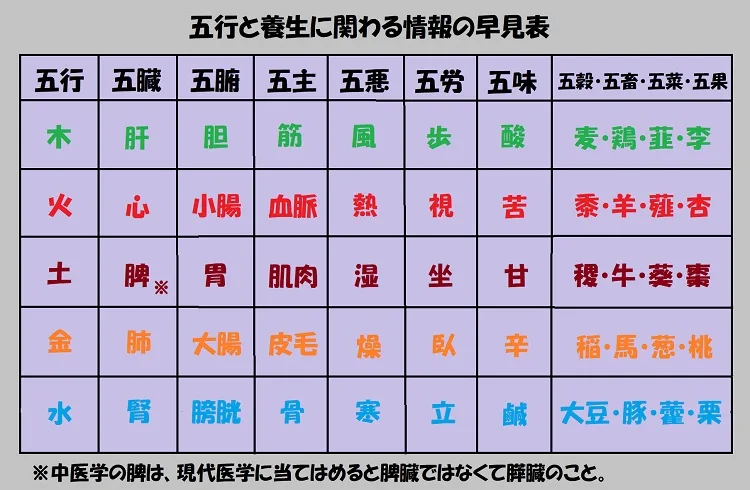

中医学では、木火土金水の五行の要素がこの世界を巡っていると考えられています。春は木、夏は火、秋は金、冬は水の影響が強くなり、季節の境目に土の影響が強くなる土用を挟むのです。五行にはそれぞれ該当する臓器があり、季節ごとに負担がかかりやすい部位を考えて養生すると良いでしょう。

◇◆春から夏にかけての養生の仕方◆◇

春は、木の勢いが強くなります。植物が芽吹く季節ですからね。肝臓・胆嚢・筋肉・目・爪に負担がかかりやすい季節です。強い風が病気を誘発します。まず、筋肉を痛めないよう、歩き過ぎに注意しましょう。もちろん適度なウォーキングならOK! 筋肉を引き締める作用があるので、酸っぱい物を食べるのも効果的ですよ。麦、鶏肉、ニラ、スモモを摂ると、肝臓の働きを補うことができます。

土用は、土の勢いが強くなり、湿気が体に影響を与えます。体の部位でいえば、胃・膵臓・肌・口・唇の病気になりやすいです。この時季に要注意なのは、デスクワークつまり座りっぱなしです。普段よりも頻繁に姿勢を変えて座ったり、休憩する時に体を動かすことを意識しましょう。そうすれば、胃への負担を軽減できます。緊張を緩めるため、甘い物を食べるのもオススメですね。玄米や高きび、牛肉、葵菜やおかのり、ナツメに健胃作用があります。

夏は、火の勢いが強いです。だって、暑いですものね……(汗) 熱気によって、心臓・小腸・血脈・舌に負担がかかりやすいです。目を酷使するのは、血脈を損傷しやすいので控えましょう。目は、木・火どちらの要素もあるようです。まあ、筋肉とも血脈とも関係あるから、当たり前ではありますが。ゴーヤの季節でもありますが、苦味は軟便を固める作用があったりして夏の養生に良いですよ。きび、羊肉、らっきょう、あんずが心臓の働きをサポートしてくれます。

◇◆住む地域に合った養生が良い◆◇

五行説は四季がある国ゆえの考え方なので、季節感が違うヨーロッパなどから見るとあまり理解されません。その地域ごとで、より良い養生の方法は異なると思います。例えば、暑い地域では体温を下げるために辛い物をたくさん食べますが、寒い地域で真似をする必要はありませんよね。中医学が日本に合うのは、近い地域でかつ季節が同じような感じだからだと思います。

インドには、雨季と乾季、暑季という三つの季節がありますよね。そんなインド発祥のアーユルヴェーダだと、体質が三つしかありません。自分がどの体質に近いのか、何だか分かりづらいんですよね。日本の環境では、インド式の月日や時間の区切りも不自然な感じがします。もちろん海外の健康法も体に良いものは多いでしょう。でも、ベースは自分が所属する文化で発達した養生の方が良いかと。それがきっと、自然に沿って生きるということではないでしょうか。

ところで、ナツメと紛らわしいナツメヤシという植物があります。別名は、ドライフルーツとして売られているデーツですね。ナツメはクロウメモドキ科、デーツはヤシ科なので、植物学上は親戚でもありません。しかし、面白いことに栄養価や体への作用は、大差ないんですよね。ナツメの方が中医学的な薬膳効果は高いですが、デーツは暑い地域のナツメという感じなのかなと。デーツが採れる地域では、デーツの方が健康効果が高いのかもしれませんよね。